Meine Stimme für die Demokratie!

Wie der Tonfall friedliche Lösungen und Gleichrangigkeit befördern kann.

Sobald ein Mensch zur Welt kommt ist Kommunikation der einzige und wichtigste Faktor, der bestimmt, welche Arten von Beziehungen er mit anderen eingeht und was er in seiner Umwelt erlebt… Jede Art der Kommunikation ist erlernt. – Virginia Satir

Jede*r hat eine Stimme

Wir alle kommen mit einer wunderbar lebendigen, facettenreichen Stimme zur Welt. Jedes gesunde Baby kann vielfältig tönen und glucksen und falls nötig auch weithin hörbar und ausdauernd schreien. Jedes gesunde Baby ist in der Lage jedweden Sprachlaut zu erlernen.

Wir sind unendlich fähige und formbare Geschöpfe.

Während wir sprechen lernen, wird dieser Facettenreichtum in Bahnen gelenkt.

Wir lernen als Kinder nicht nur unsere Muttersprache(n), sondern auch die Art wie wir unsere Stimme gebrauchen. Da, wo wir sprechen lernen, lernen wir Körperhaltungen und Subtexte für bestimmte Situationen. Wir lernen Konzepte des Zusammenlebens in der jeweiligen Kultur: Konzepte von Geschlecht, Konzepte von Machtverhältnissen. Und wir verkörpern diese Konzepte auch.

Wir bekommen mit dem Spracherwerb gängige Subtexte (= die Sprache der Stimme), also Tonalitäten für bestimmte Situationen mitgeliefert.

Es lohnt sich, genau hinzuhören, um stimmliche Kommunikationsmuster, die das konstruktive Miteinander beschädigen, zu erkennen und durch konstruktivere Muster zu ersetzen.

Zwei weit verbreitete destruktive Konzepte, welche die gleichrangige und lösungsfokussierte Kommunikation beschädigen und im Tonfall bemerkbar werden, sind:

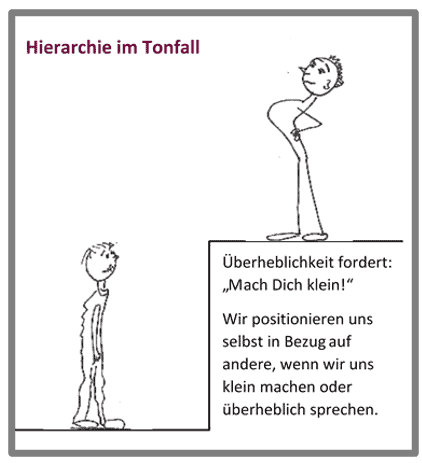

- Hierarchie – also das Abwerten oder Aufwerten von Personen/Sachverhalten über den Tonfall

- Kampf – also der aggressive, beschuldigende oder anklagende Tonfall

Die räumliche Verortung spielt bei diesen Subtext-Mustern eine große Rolle.

Verortung – Stimme spiegelt Positionierungen

Mit der Stimme vermitteln wir nicht nur Stimmung sondern auch räumliche Anordnung: Wenn Sie jemanden bitten, die eigene Kücheneinrichtung zu beschreiben, können Sie das bemerken.

Oder hören Sie einer Person zu, die zwei Alternativen gegeneinander abwägt: „Einerseits…. – andererseits…“ – auch wenn wir die Person nicht sehen, hören wir in der Stimme, dass von zwei verschiedenen Positionen die Rede ist. Wir stellen Dinge buchstäblich in den Raum.

Hierarchie

Abwertende Hierarchie entsteht, indem ich ein Gegenüber oder eine Sache im inneren Bild wie eine Stufe tiefer positioniere und den Raum einenge. Wovon die Rede ist, können Sie bemerken, wenn Sie sich vorstellen, wie folgende Sätze gesprochen werden:

„Na, haben wir heute schon unsere Tabletten geschluckt?“

„Alle Achtung, eine Frau im technischen Beruf!“

„Ja, Lukas, das hast Du wirklich sehr tüchtig gemacht!“

Die vermittelte Stimmung mag eine freundliche,

vielleicht sogar liebevolle sein.

Steht aber die angesprochene Person auf der gleichen Ebene wie die sprechende Person?

Nein!

Die angesprochene Person wird via Tonfall klein gemacht.

Wollen wir gleichrangig und lösungsfokussiert sprechen, ist es wichtig, dass wir uns diese Muster bewusst machen und verändern!

Das stimmliche Ranking geschieht unabhängig von der Stimmung. Personen oder Sachverhalte können durch Verortung auf- oder abgewertet werden. Der Tonfall kann dabei jeweils freundlich bis aggressiv sein.

Hierarchisierender Tonfall im patriarchalen Geschlechterbild

Diese Positionierungen im Tonfall zeigen sich besonders deutlich in Geschlechter-Stereotypen. Denken Sie an Sätze wie: „Alle Achtung, eine Frau im technischen Beruf!“. Hören Sie genau hin! Steht die Frau auf gleicher Höhe? Nein, Sie wird per Tonfall eine Stufe tiefer positioniert! Inhaltlich wäre selbstverständlich ein Satz wie: „Alle Achtung, sie hat trotz patriarchaler Strukturen und Vorurteile in der Technik eine solche Karriere gemacht!“ passender.

Ein anderes Beispiel: können Sie sich vorstellen, über Ihren Chef zu sagen: „Er ist unsere Perle!“? Schon der Satz selbst hält einer Umkehrprobe nicht stand. Wir können uns eher vorstellen, dass der Satz über eine Frau als über einen Mann gesprochen wird. Und auch dass der Satz über eine/n Vorgesetzten gesagt werden könnte, ist schwer vorstellbar.

Der Tonfall ist typischerweise verkleinernd und stellt das Gegenüber eine Stufe tiefer.

Umgekehrt gibt es einen Aufwertungs-Tonfall, der im patriarchalen Muster Männern vorbehalten zu sein scheint. Sprechen Sie mal Namen wie: „Alexander der Große“, „Julius Caesar“ oder „Napoleon“ laut aus! die Namen lassen sich kaum ohne glorifizierenden Tonfall sprechen. So sehr haben wir einen verherrlichenden Tonfall im Zusammenhang mit diesen Figuren der Geschichte eingeübt – eine Haltung, die angesichts des schrecklichen Leids, das diese Feldherren mit ihren Kriegen den Menschen angetan haben, völlig unverständlich ist.

Wenn von großen Frauen der Geschichte die Rede ist, ändert sich der Ton. Spüren Sie dem Unterschied nach, wenn sie unmittelbar neben dem Namen eines der Feldherren Namen wie „Kleopatra“, „Jeanne d’Arc“, „Katharina die Große“ aussprechen.

Im Subtext-Vergleich wird vielen spürbar, dass für Männer mehr „Fanfaren“ im Tonfall schwingen. Der Tonfall ist bombastischer, ehrfurchtgebietender. Ich nenne das den „Patriarchats-Gloriolen-Ton“.

Ich will ihn mir abgewöhnen. Sie vielleicht auch?

Wie Stimme Gleichrangigkeit spiegelt

Probieren Sie folgendes Experiment:

Sprechen Sie den Satz: „Damit kann ich nichts anfangen!“

- einmal, indem Sie eine abwinkende Geste mit der Hand machen.

- das zweite Mal, indem sie eine geradlinige Geste machen, als wollten Sie etwas ein Stück von sich wegschieben!

Sie werden bemerken, dass die abwinkende Geste wirkt, als stellten Sie das, womit Sie nichts anfangen können, eine Stufe tiefer, es klingt abwertend. Wenn Sie hingegen das, womit Sie nichts anfangen können geradlinig von sich weisen, dann bleibt es gleichrangig bestehen, wenn Sie Ihren Standpunkt mitteilen. Es macht einen Unterschied, ob wir etwas abwerten oder ob wir uns lediglich in Distanz dazu stellen.

Der „wir stehen auf dem selben Erd-Boden“ – Tonfall

Der gleichrangige Tonfall spricht alle Mitmenschen auf gleicher Höhe an und lässt andere Meinungen ebenbürtig stehen. Wer das ausprobiert, wird bemerken, dass kritikwürdiges Verhalten und problematische Meinungen mit mehr Ernsthaftigkeit und Gewicht diskutiert werden können. Abwertung – im Tonfall oder anderswie – ist ein gewohntes Konzept, mit dem wir eher destruktive Muster einladen.

Der „wir stehen auf dem selben Erd-Boden“-Tonfall befördert konstruktive Dialoge und macht Argumente hörbarer. Wenn wir einer Person unsere Bewunderung mitteilen, dann ist der gleichrangig-geräumige Ton ebenfalls angenehmer und nachhaltiger. Warum meinen wir uns klein machen zu müssen, die andere Person auf ein Podest stellen zu müssen, um unsere Wertschätzung und Freude auszudrücken? Es ist ein angelerntes Hierarchie-Konzept, das uns dazu treibt.

Gleichrangig – der „wir stehen auf dem selben Erdboden-Tonfall“: Prüfen Sie, ob in Ihrem inneren Bild die Person, die Sie ansprechen auf gleicher Höhe und in gleich großem Raum steht. Egal, ob Sie um Wertschätzung und Freude oder Kritik ausdrücken wollen – wir stehen alle auf dem selben Erdboden! Achten Sie insbesondere bei Bitten oder Fragen darauf, dass Sie diese in voller Größe stellen: „Entschuldigen Sie, könnten Sie mir sagen, wo ich die Butter finde?“ Üben Sie, Ihre Bitten und Fragen freundlich, geräumig auf gleicher Ebene an Ihr Gegenüber zu richten

Wie Stimme auf gemeinsame Auswege und Lösungen zielen kann

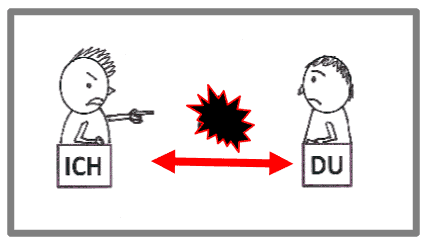

Auch beim aggressiven (Kampf-)Tonfall spielt die Verortung eine entscheidende Rolle. Wenn das Thema, über welches ein Konflikt besteht, gedanklich zwischen uns steht, dann zielt der Ärger über ein Verhalten gleichzeitig auf die Person, die das Verhalten gezeigt hat. Der Ton wirkt wie ein Angriff!

In Worten haben viele schon gelernt, bei Kritik von den Sachverhalten zu sprechen und eine Bitte auszusprechen: „Hier liegen Deine Bücher und Hefte herum! Bitte räum das weg!“. Diese Variante hat mehr Aussicht auf Lösung als zu sagen: „Du bist schlampig!“

Doch auch der Tonfall spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Die Frontale: Wenn wir im Gespräch das kritikwürdige Verhalten zwischen uns stellen, vermischen wir Person und Thema. Das Gesagte wirkt wie ein Angriff oder eine Anklage. Die Person wird als mit dem Thema ident angesprochen. Wie es ja in dem Satz „Du bist schlampig“ auch auf Wortebene geschieht.

Das ist ein Denkfehler. Ein Mensch ist mehr als seine einzelnen Verhaltensweisen

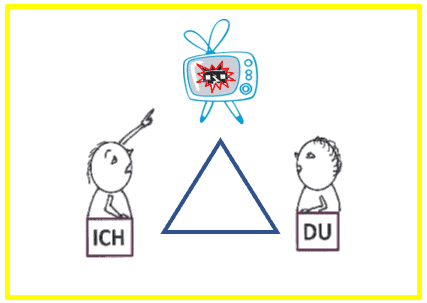

Das Kommunikations-Dreieck hilft, Person und Verhalten klar zu unterscheiden

Sprechen Sie von einem kritikwürdigen Verhalten so, als könnten Sie es mit Ihrem Gegenüber auf einem Bildschirm betrachten, dann können Ärger oder Frust klar auf das Verhalten zielen und Sie können Ihrem Gegenüber zeigen, was Sie gestört hat. Dabei wird im Tonfall klar: schau mal, das was Du gemacht hast, hat mich gestört/geärgert etc.. Ich nenne das auch den „Bildschirm-Modus“.

Mit einer weiteren einfachen Übung wird ebenfalls deutlich, worum es geht:

Sprechen Sie den Satz: „Du, das hat mir nicht gepasst.“ zu einer anderen Person:

- einmal indem sie mit dem Zeigefinger bei „Du“ und bei „das hat mir nicht gepasst“, auf Ihr Gegenüber zeigen

- das zweite Mal, indem Sie mit dem Zeigefinger bei „Du“ auf das Gegenüber zeigen und bei „das hat mir nicht gepasst“ auf einen dritten Punkt im Raum (Dreieck)

In der zweiten Variante wird klar: die Person mit der ich spreche ist mehr als das Verhalten, über das ich mich geärgert habe. Wir sortieren: Du, mein Gegenüber in all Deiner Vielschichtigkeit – und hier Dein Verhalten x, das mich geärgert oder gestört hat.

Das „Kommunikations-Dreieck“ stellt klar: ich auf meinem Platz, Du auf Deinem Platz und das Thema, von dem wir sprechen bildet mit uns ein Dreieck, so dass wir beide gut darauf schauen können.

Lösungsorientiert – der „so kommen wir gemeinsam weiter“- Subtext: Sprechen Sie zu Ihrem Gegenüber und stellen Sie das (kritische) Thema oder Verhalten an einen dritten Punkt im Raum, wie auf einen Bildschirm. – so können Sie gemeinsam auf das Thema blicken.

Jeder Mensch ist unendlich vielschichtiger als seine einzelnen Verhaltensweisen oder Ansichten. Im Kommunikations-Dreieck stellen Sie das klar in den Raum: Sie sprechen zu Ihrem Gegenüber über ein Verhalten/ein Thema, das sie geärgert oder gestört hat. Sie vermitteln: Du bist ok – meine Emotionen beziehen sich auf dieses oder jenes Verhalten.

2026 biete ich gemeinsam mit Harald Heinrich folgenden AGB- Lehrgang an:

Gut aufgestellt – Systemische Methoden und Aufstellungsarbeit 2026

Alexandra Schwendenwein

Alexandra Schwendenwein ist Trainerin für Atem Stimme Kommunikation und Präsentation und zertifizierte systemische Beraterin Strukturaufstellerin Lebens und Sozialberaterin und Afrikanistin

Sie verbindet körperorientiertes Coaching mit Aufstellungsarbeit und Stimmarbeit und bringt so eine besondere Kombination in die Weiterbildung ein

Sie leitet die Weiterbildung Gut aufgestellt sowie Seminare zu Körper und Stimme und unterstützt Coaches Beraterinnen und Trainerinnen in ihrer professionellen Entwicklung

In ihrer Arbeit verbindet sie Körper Stimme und Systemik zu einem ganzheitlichen Ansatz für persönliche und berufliche Klarheit